新着情報

「雇用体系とは?」今さら聞けない基本と、見直しで得られる5つの効果

「雇用体系って、そもそも何?」「うちの会社の雇用制度、これで正しいの?」——従業員100名を超える企業の経営者や総務担当者であれば、一度はそんな疑問を抱いたことがあるのではないでしょうか。雇用体系の構築や見直しは、会社の成長とトラブル回避の土台となる重要な施策です。

導入:こんな「雇用体系」の悩み、ありませんか?

- ・正社員・契約社員・パートの違いが社内であいまいになっている

- ・「同一労働同一賃金」にどう対応していいか分からない

- ・働き方改革に対応するために、就業規則や給与体系も見直す必要がある

こうした悩みは、多くの場合「雇用体系の定義が社内で共有されていない」ことに起因しています。雇用体系とは、従業員の雇用形態、給与体系、評価制度、就業規則などを統合した制度設計のこと。それぞれをバラバラに設計すると、社員のモチベーションや企業の法的リスクにも悪影響が出ます。

本記事では、雇用体系とは何か?を大阪・東京・福岡・名古屋など主要都市で多数の企業顧問を行っている社労士の立場から、わかりやすく解説します。併せて、雇用体系を見直すことの効果とその進め方もご紹介します。

雇用体系とは何か?その定義と構成要素

雇用体系とは、「会社における人材の雇用の在り方を体系的に整理したもの」です。以下の5つが主な構成要素です。

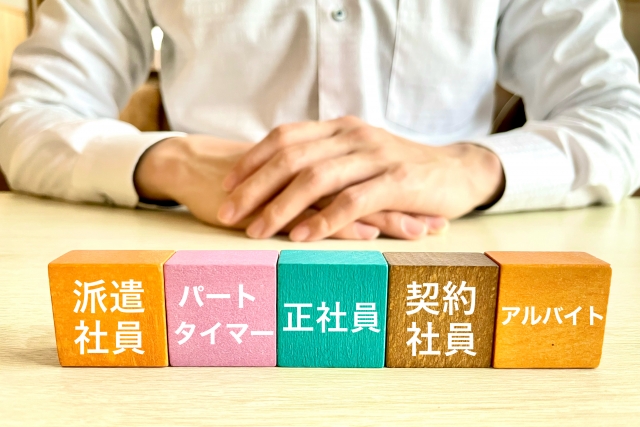

① 雇用形態

正社員・契約社員・パート・アルバイト・嘱託社員など。社会保険や雇用保険、給与計算の仕組みにも関わるため、明確な定義が必要です。

② 就業規則

労働時間、休憩、休日、懲戒規定などを含む、会社と従業員の“共通ルールブック”。就業規則を整備せずに雇用体系を語ることはできません。

③ 評価制度

目標管理やMBO、360度評価など。評価の仕組みが曖昧だと、報酬の不公平感を生みやすくなります。

④ 給与体系

基本給、手当、賞与、昇給制度などをどう設計するか。福岡の製造業では職能給が重視される傾向があり、大阪のベンチャー企業では成果報酬型が主流など、地域による傾向もあります。

⑤ キャリアパス

どのように昇格・昇進するのかを明文化することで、社員の将来像が明確になり、離職防止にもつながります。

制度の歴史的背景:なぜ今、見直しが求められるのか?

日本では高度経済成長期から終身雇用・年功序列をベースにした雇用体系が主流でした。しかし、バブル崩壊後の経済環境や、少子高齢化、ダイバーシティの浸透により、多様な働き方に対応した柔軟な雇用体系が求められています。

誤解されがちなポイント

- ・「雇用形態だけ変えればOK」→ 他の制度と一体化させないと形骸化する

- ・「給与体系を成果主義に変えれば働くようになる」→ 評価制度が伴わないと不公平感が増す

雇用体系を見直して得られる8つのメリット

- ① 従業員の納得感が高まる

雇用制度のルールが明確になれば、「自分がどう評価され、どう昇給するのか」がわかるようになります。これによりモチベーションも向上。 - ② 離職率の低下

キャリアパスや処遇の見通しが立つことで、特に若手社員の離職が減少します。東京のIT企業でも制度見直し後に3年以内離職率が20%改善した事例があります。 - ③ 採用力の向上

外部から見て魅力的な雇用体系がある企業は、求人応募も増えます。名古屋の中堅製造業では、職務等級制度を明示したことで応募数が2倍になりました。 - ④ 法令遵守(コンプライアンス)強化

雇用体系が不明確だと、労働基準法違反のリスクがあります。就業規則や労働契約書を雇用体系と合わせて見直すことで、トラブルを防止。 - ⑤ 給与計算の効率化

等級や評価制度に基づいた統一ルールがあれば、給与計算もシステム化しやすくなります。アウトソースする際も指示が明確になりやすいです。 - ⑥ 助成金の受給可能性が高まる

働き方改革推進支援助成金などは、雇用管理制度が整備されていることが条件。大阪・福岡などでは地域独自の支援制度もあります。 - ⑦ 組織文化の統一

明確な制度があれば、企業としての価値観や判断基準が浸透しやすくなります。社員間の軋轢や不平等感も軽減されます。 - ⑧ 将来的な組織拡大にも対応可能

雇用体系を標準化しておけば、拠点拡大時にも混乱を招きません。東京本社・名古屋支店・福岡工場といった多拠点展開でも整合性を保てます。

よくある疑問にお答えします

Q. 雇用体系の見直しはどれくらいの頻度で行うべき?

A. 年に1回、就業規則や給与テーブルと合わせて見直すのが理想です。社会情勢や法改正にも柔軟に対応できます。

Q. 雇用体系の見直しって、社内でできるもの?

A. 専門的な知識が必要なため、アウトソースや社労士の顧問契約を活用する企業が多数です。助成金の申請も一緒に進められる利点もあります。

Q. パート社員にも評価制度は必要?

A. はい、必要です。簡易な基準でも良いので、公平な処遇のためには評価軸を持つべきです。モチベーションにもつながります。

Q. 給与体系を変更したいが、反発が不安です

A. 移行期間を設けたり、説明会を行うなど「納得プロセス」が大切です。段階的導入や試行制度からスタートするのも有効です。

まとめ:雇用体系を整えることは、企業の未来を整えること

雇用体系とは、単なる雇用形態の分類ではなく、給与計算、評価制度、就業規則などを統合した経営の根幹です。

大阪・東京・福岡・名古屋といった地域で実績のある顧問社労士の支援を得ながら、アウトソースや助成金の活用を通じて体系的な設計・見直しを行いましょう。

「見直すだけ」で社員の満足度が上がり、組織の安定化にも繋がる今、貴社も雇用体系の再設計に一歩踏み出してみてはいかがでしょうか?

大阪なんば駅徒歩1分

給与計算からIPO・M&Aに向けた労務監査まで

【全国対応】HR BrEdge社会保険労務士法人