新着情報

ストレスチェックとは?社労士が解説する義務化の背景と実施のポイント

「ストレスチェックって義務なの?」「社労士はどんなサポートをしてくれる?」「実施する意味やメリットがわからない…」

そんなストレスチェックと社労士の関わりについての疑問や不安、あなたも感じたことがあるのではないでしょうか?

ストレスチェックでよくある3つの悩みとその原因

・「そもそもストレスチェックの対象や義務がわからない」

・「実施はしているけど、活用できていない」

・「社労士に相談すべきタイミングがわからない」

これらの悩みが生まれる背景には、ストレスチェック制度が義務化された理由や具体的な運用方法が十分に理解されていないことがあります。また、社労士の役割が広く認知されていないことも、相談しにくい原因の一つです。

この記事では、ストレスチェック制度の基本や、社労士ができる支援、さらに実施のポイントまで、わかりやすく解説します。

ストレスチェック制度とは?社労士ができることを徹底解説!

1. ストレスチェックとは?

ストレスチェック制度とは、労働者の心理的な負担(ストレス)を評価する検査のことです。労働安全衛生法に基づき、従業員50人以上の事業場に年1回の実施が義務付けられています(2015年12月施行)。

この制度の目的は、労働者のメンタルヘルス不調の予防や、職場環境の改善にあります。

2. 義務化の背景

働く人のメンタルヘルス不調が社会問題化しており、過労死やうつ病による労災認定が増加しています。この状況を受け、未然にメンタル不調を防ぐために制度化されました。

3. 社労士ができる支援内容

社労士は、ストレスチェックの実施そのものはできません(これは医師や保健師などが行う)。しかし、以下のような運用面の支援が可能です。

- ストレスチェック制度の導入支援・設計

- 実施体制の整備(事業者・実施者・実施事務従事者などの役割設定)

- 高ストレス者への面接指導の手配・運用

- 結果を踏まえた職場環境改善のアドバイス

- 労働基準監督署への報告書作成支援

4. A社のケース:社労士導入でスムーズな運用

従業員80名のA社では、初めてのストレスチェック導入時、社労士の支援を受けて実施体制を整備しました。

・実施者(産業医)との調整

・高ストレス者の対応方針の作成

・職場環境改善の提案

これにより、従業員の不安軽減とともに、労基署への報告もスムーズに完了しました。

5. 意外と知られていない注意点

・ストレスチェックを実施していないと罰則はないですが、労基署からの指導が入る場合があります。

・結果は個人の同意がない限り事業者へ開示不可(プライバシー保護が前提)です。

・高ストレス者には医師面接を実施する義務があるため、実施体制を事前に整えることが重要です。

ストレスチェックを効果的に活用する8つのアクション

- 対象者(50人以上)を確認する

理由:実施義務があるかどうか判断するため。

方法:事業場ごとの従業員数を確認する。

効果:必要な手続きがわかる。 - 実施体制を整備する

理由:スムーズな運用ができるため。

方法:事業者・実施者(医師など)・実施事務従事者を決める。

効果:安心して実施できる。 - 社労士に導入支援を依頼する

理由:制度設計や運用方法に不安があるため。

方法:社労士に相談し、導入計画を作成する。

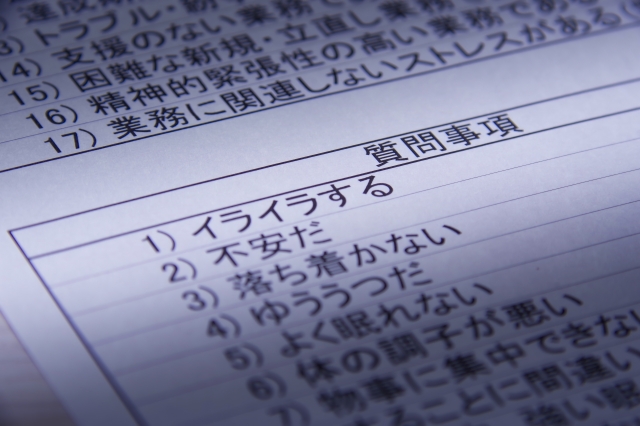

効果:ミスなくスムーズに対応できる。 - チェック項目や実施方法を選ぶ

理由:会社に合った実施方法が必要なため。

方法:厚生労働省推奨の57項目版や簡易版を選ぶ。

効果:適切な評価ができる。 - 結果のフィードバック体制を整える

理由:従業員の不安軽減や環境改善に活かすため。

方法:本人へフィードバックし、必要に応じて面接指導を行う。

効果:安心できる職場づくりにつながる。 - 職場環境改善に取り組む

理由:チェック結果を形骸化させないため。

方法:社労士や産業医と相談し、改善策を検討する。

効果:労働環境の質が向上する。 - 労基署への報告義務を守る

理由:制度運用が適正か判断されるため。

方法:実施結果を労基署へ報告する。

効果:法令遵守ができる。 - 制度改正や最新情報をチェックする

理由:法改正や運用ガイドラインの変更があるため。

方法:厚生労働省や社労士から情報を収集する。

効果:最新の対応ができる。

Q&A:ストレスチェックと社労士に関する疑問を解決!

Q. ストレスチェックの実施は義務?

A. はい、従業員50人以上の事業場では年1回の実施が義務です。50人未満の場合は努力義務となります。

Q. 社労士はストレスチェックの実施者になれる?

A. いいえ、実施者は医師・保健師・看護師などの資格が必要です。社労士は運用や環境改善支援を行います。

Q. チェック結果は事業者に開示される?

A. いいえ、本人の同意がない限り開示されません。個人のプライバシー保護が大前提です。

Q. ストレスチェックの結果を活かすには?

A. 高ストレス者への面接指導や、職場環境改善の取り組みが大切です。社労士や産業医と連携して行いましょう。

まとめ:ストレスチェックと社労士のサポートで安心の職場環境を

この記事では、ストレスチェック制度の仕組みや、社労士の支援内容について解説しました。

- ストレスチェックは従業員50人以上の事業場で義務化

- 社労士は制度設計や運用支援、環境改善のアドバイスができる

- 職場環境改善と労基署への報告で適正な運用を行う

ストレスチェックを効果的に活用し、メンタルヘルス対策と安心できる職場づくりを目指しましょう。不安な場合は、社労士に相談するのがおすすめです。

大阪なんば駅徒歩1分

給与計算からIPO・M&Aに向けた労務監査まで

【全国対応】HR BrEdge社会保険労務士法人