新着情報

外国人に関する“日本の問題”とは?現状と中小企業が果たすべき役割とは

「日本での外国人との共生は順調なのか?」「なぜ外国人に関するトラブルが後を絶たないのか?」「企業としてどのように向き合うべきか?」

外国人労働者が急増する中、こうした疑問は大阪、東京、福岡、名古屋をはじめとする全国の現場で聞かれます。特に外国人を受け入れる企業にとっては、制度、文化、労務管理の観点から避けて通れない課題です。

日本は人口減少と高齢化に直面し、外国人労働者への依存を強める一方で、共生社会の構築が追いついていない現実もあります。就労ビザや在留資格の制度運用の複雑さ、外国人への偏見、労働環境の格差など、さまざまな“問題”が存在します。

本記事では、日本が抱える外国人に関する主要な課題を多角的に整理し、企業として取るべき具体的なアクションを提案します。登録支援機関や社労士の活用方法、制度理解の重要性も交えながら、外国人とともに働く未来へのヒントをお届けします。

日本における外国人問題の現状:主な4つの課題

1. 就労制度の複雑さと制度間の壁

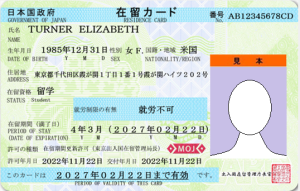

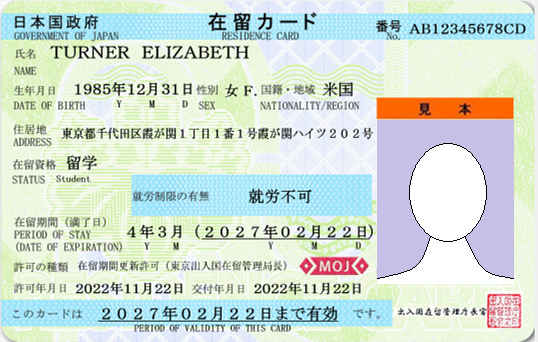

外国人が日本で働くには、「特定技能」「技術・人文知識・国際業務」「技能実習」など複数の在留資格がありますが、それぞれに異なる制限と条件が存在し、企業側の理解不足によって誤った雇用が起こるリスクもあります。

さらに、技能実習から特定技能への移行手続きが煩雑で、行政のサポート体制が追いついていないとの指摘もあります。

2. 偏見・差別・共生意識の遅れ

地域社会や職場で「外国人=トラブルのもと」といった先入観が根強く、偏見による差別、孤立、ハラスメントなどの問題が報告されています。例えば、福岡のある地域では外国人住民が自治会活動から除外されていた事例もありました。

共生を実現するには、社会全体で「受け入れる姿勢」を醸成することが不可欠です。

3. 労働環境と権利保護の未整備

賃金不払い、長時間労働、暴言・暴力など、外国人労働者に対する不当な扱いが問題視されています。特に技能実習制度では、監理団体や受入企業の対応にばらつきがあり、適正な指導が行われていないケースも。

日本語が十分に理解できないことで、労働契約や就業規則の内容が把握できず、問題が表面化しにくいという構造的な課題もあります。

4. 生活支援・情報提供の不足

銀行口座の開設、住宅の契約、医療機関の利用、行政手続きなど、生活面での支援が不十分です。言語の壁、案内情報の少なさが障壁となり、日常生活に大きな不安を抱える外国人も多いです。

企業が実践できる8つの解決アクション

-

1. 在留資格の正確な理解と確認体制の構築

就労内容と在留資格が合っているかを雇用前に確認。社労士の監修や台帳管理を取り入れましょう。 -

2. 雇用契約・就業規則の二言語対応

母国語併記の契約書で誤解を防ぎ、労働条件を明確に。福岡の介護施設では、これにより離職率が20%改善。 -

3. 異文化理解研修の導入

日本人社員への教育を通じて、偏見や誤解を減らし、職場の一体感を高めます。 -

4. 登録支援機関と連携した生活支援

特定技能制度では生活支援が義務。専門機関と契約して対応コストを下げつつ、安心感を提供。 -

5. 日本語学習支援と業務マニュアルの整備

「やさしい日本語」での指導と、イラスト入りの多言語マニュアルが効果的です。 -

6. キャリアパスと昇給制度の明示

フィリピンやベトナムなどの出稼ぎ文化では、努力が報われる評価制度が定着率向上に直結します。 -

7. 定期的な面談と相談窓口の設置

悩みや不満を早期に把握し、トラブル化を防ぐための体制づくりが重要です。 -

8. 行政・地域と連携した共生推進

地域住民との交流イベントや外国人向け相談会など、行政と連携した取り組みも有効です。

Q&A:日本における外国人“問題”に関するよくある質問

Q. 外国人は長く働いてくれないのでは?

A. 支援体制が整っていれば定着率は高く、むしろ日本人よりも継続勤務の意欲が強いケースも多いです。

Q. 在留資格の更新を忘れるとどうなる?

A. 不法就労となり、企業側も罰則対象に。更新期限の3ヶ月前から社内で確認を行う習慣をつけましょう。

Q. 技能実習制度は廃止されるって本当?

A. 政府は制度見直しを進めており、特定技能制度への一本化も検討中。早めの移行準備が推奨されます。

Q. 宗教や文化の違いにどう対応すれば?

A. 礼拝や断食などへの配慮が求められる場合もあります。本人との対話を通じて、できる範囲で対応しましょう。

まとめ:日本の“外国人問題”を解決するのは企業の行動力

外国人雇用をめぐる“問題”の多くは、情報不足と制度・文化への無理解から生じています。企業が適切な知識を持ち、支援体制を整えることで、これらの課題は解決可能です。

登録支援機関や社労士との連携、制度の正しい運用、職場全体での多文化共生の推進が、外国人と共に働く未来を明るくします。大阪、東京、福岡、名古屋など日本全国の中小企業が、先進的な取り組みで共生社会のモデルとなることが期待されます。

「共に働く」ために、まずは制度理解と意識改革から始めてみましょう。

大阪なんば駅徒歩1分

給与計算からIPO・M&Aに向けた労務監査まで

【全国対応】HR BrEdge社会保険労務士法人